Incompetenze digitali, tutto quello che avresti voluto sapere (e che nessuno ti ha mai detto)

di Alessandro Capezzuoli, funzionario ISTAT e responsabile osservatorio dati professioni e competenze Aidr

Parlare di competenze con qualcuno è un po’ come parlare di politica o di calcio: ognuno ha un’opinione personale, più o meno fondata, che è pronto a sostenere energicamente ricorrendo ad affermazioni spericolate e strategie fantasiose. Parafrasando Gaber, si potrebbe dire che gli italiani al bar sono tutti esperti di competenze, ma quando vengono interrogati diventano tutti esperti da bar. Se è possibile evitare di affrontare discussioni sul calcio e sulla politica, di competenze, prima o poi, bisogna parlare. Prima o poi significa quando, in un afoso pomeriggio estivo, qualcuno al decimo piano di un palazzo austero chiederà “Che competenze hai?”. Solo in quel momento farete i conti con quei quesiti esistenziali profondi, che mai si erano palesati in voi, tipo “Cosa è realmente una competenza?”. Solo in quel momento sarà evidente quanto avete sottovalutato il problema di definire con precisione, non al bar, cosa sono le competenze, per poter rispondere adeguatamente alla domanda che avrebbe potuto cambiare la vostra vita. Solo in quel momento vi renderete conto che l’ultima volta in cui avete risposto nello stesso modo affrettato, superficiale e incosciente è stato quando avete detto “Sì” alla domanda “Mi vuoi sposare?”. Solo in quel momento vi renderete conto che per dare risposte consapevoli bisogna porsi domande consapevoli e, soprattutto, che per dare risposte, non dico giuste, ma  almeno convincenti, bisogna capire bene le domande. Purtroppo, nel caso specifico, la parola competenza non aiuta, perché esprime un concetto etereo e indefinito sul quale è facile mentire o creare false aspettative. Il termine incompetenza, invece, è chiarissimo, inequivocabile e non si presta a interpretazioni. Nei concorsi pubblici, ai candidati, bisognerebbe chiedere “Mi parli delle sue incompetenze” perché su quelle si può intervenire con un’adeguata formazione e prevenire eventuali danni. Invece, per quanto riguarda le competenze, reali, millantate o, peggio, quelle che ognuno è convinto a torto di possedere, è più difficile orientarsi. L’ambiguità nasce prima di tutto dalla parola: cos’è esattamente una competenza? Competenza deriva dal verbo latino cum e petere e significa chiedere, andare insieme, convergere verso un medesimo punto. Forse, la parola moderna che si avvicina di più al significato originario di competenza è condivisione, ma è evidente che questa accezione è completamente cambiata nel corso dei secoli. Il cambiamento è stato indotto dal diritto romano, che ha trasformato il verbo in un aggettivo (competens-entis), per indicare la qualità di un individuo che è responsabile, autorizzato, qualificato e quindi abilitato. Oggi, la parola competenza assume diversi significati in base ai contesti nei quali viene utilizzata: si parla di competenze nell’ambito dell’EQF e dell’apprendimento formale, si parla di competenze nel mercato lavoro, si parla di competenze nel settore ICT e di competenze amministrative, fino ad arrivare ai termini anglosassoni soft e hard skills, per identificare competenze di base e avanzate. Sbagliando, perché la traduzione più vicina a skill, in italiano, non è competenza ma “abilità”. Per complicare le cose, a volte, si sovrappongono e si confondono le competenze con le conoscenze, col risultato che, come al solito, laddove non c’è chiarezza e rigore metodologico, prevalgono i punti di vista e le opinioni personali. La differenza tra conoscenza e competenza si può comprendere immediatamente facendo ricorso a un’affermazione di Einstein : “La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché”. A parte i toni ironici della citazione, il discorso non fa una grinza: un conto è imparare a memoria il teorema di Pitagora (conoscenza) , un altro conto è saperlo applicare proficuamente (competenza) ai problemi di geometria. Confondere la conoscenza con la competenza è un errore imperdonabile sia per un datore di lavoro sia per il sistema d’istruzione. E negli ultimi anni è accaduto proprio questo: la rincorsa alla formazione ha preso il posto della costruzione della cultura, facendo dei danni irreparabili e radicati all’istruzione e all’occupazione. La mercificazione del lavoro ha creato l’esigenza di lavoratori-oggetto giovani, più competenti e meno conoscenti, da usare subito. Molte offerte di lavoro parlano chiaro: le aziende cercano lavoratori che sappiano usare uno specifico prodotto o una qualche tecnologia, e il sistema d’istruzione tenta di sfornare diplomati e laureati preparati a soddisfare questo tipo di richieste, più formati e meno colti, perdendo di vista un’evidenza banale: si può applicare correttamente il teorema di Pitagora senza conoscerlo a fondo? Si può essere dei bravi programmatori Java o Python senza aver appreso a fondo le conoscenze e le tecniche di programmazione generali e non quelle associate a una singola tecnologia?

almeno convincenti, bisogna capire bene le domande. Purtroppo, nel caso specifico, la parola competenza non aiuta, perché esprime un concetto etereo e indefinito sul quale è facile mentire o creare false aspettative. Il termine incompetenza, invece, è chiarissimo, inequivocabile e non si presta a interpretazioni. Nei concorsi pubblici, ai candidati, bisognerebbe chiedere “Mi parli delle sue incompetenze” perché su quelle si può intervenire con un’adeguata formazione e prevenire eventuali danni. Invece, per quanto riguarda le competenze, reali, millantate o, peggio, quelle che ognuno è convinto a torto di possedere, è più difficile orientarsi. L’ambiguità nasce prima di tutto dalla parola: cos’è esattamente una competenza? Competenza deriva dal verbo latino cum e petere e significa chiedere, andare insieme, convergere verso un medesimo punto. Forse, la parola moderna che si avvicina di più al significato originario di competenza è condivisione, ma è evidente che questa accezione è completamente cambiata nel corso dei secoli. Il cambiamento è stato indotto dal diritto romano, che ha trasformato il verbo in un aggettivo (competens-entis), per indicare la qualità di un individuo che è responsabile, autorizzato, qualificato e quindi abilitato. Oggi, la parola competenza assume diversi significati in base ai contesti nei quali viene utilizzata: si parla di competenze nell’ambito dell’EQF e dell’apprendimento formale, si parla di competenze nel mercato lavoro, si parla di competenze nel settore ICT e di competenze amministrative, fino ad arrivare ai termini anglosassoni soft e hard skills, per identificare competenze di base e avanzate. Sbagliando, perché la traduzione più vicina a skill, in italiano, non è competenza ma “abilità”. Per complicare le cose, a volte, si sovrappongono e si confondono le competenze con le conoscenze, col risultato che, come al solito, laddove non c’è chiarezza e rigore metodologico, prevalgono i punti di vista e le opinioni personali. La differenza tra conoscenza e competenza si può comprendere immediatamente facendo ricorso a un’affermazione di Einstein : “La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché”. A parte i toni ironici della citazione, il discorso non fa una grinza: un conto è imparare a memoria il teorema di Pitagora (conoscenza) , un altro conto è saperlo applicare proficuamente (competenza) ai problemi di geometria. Confondere la conoscenza con la competenza è un errore imperdonabile sia per un datore di lavoro sia per il sistema d’istruzione. E negli ultimi anni è accaduto proprio questo: la rincorsa alla formazione ha preso il posto della costruzione della cultura, facendo dei danni irreparabili e radicati all’istruzione e all’occupazione. La mercificazione del lavoro ha creato l’esigenza di lavoratori-oggetto giovani, più competenti e meno conoscenti, da usare subito. Molte offerte di lavoro parlano chiaro: le aziende cercano lavoratori che sappiano usare uno specifico prodotto o una qualche tecnologia, e il sistema d’istruzione tenta di sfornare diplomati e laureati preparati a soddisfare questo tipo di richieste, più formati e meno colti, perdendo di vista un’evidenza banale: si può applicare correttamente il teorema di Pitagora senza conoscerlo a fondo? Si può essere dei bravi programmatori Java o Python senza aver appreso a fondo le conoscenze e le tecniche di programmazione generali e non quelle associate a una singola tecnologia?

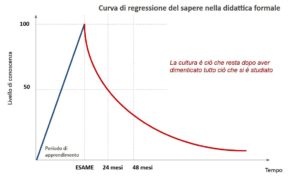

Risolvere questo interrogativo non significa ovviamente risolvere il problema dell’ambiguità intrinseca della competenza, una delle parole più cercate sul web dopo “reddito di cittadinanza”. Purtroppo, nonostante l’evidente pericolosità di questa parola, pericolosità intesa in termini di pentimento e investimento fallimentare per un datore di lavoro che assuma personale inadeguato, troppo spesso, specialmente nel settore pubblico, si fa ancora l’associazione competenza – titolo di studio. Il problema è che l’Italia è un Paese ancora troppo attaccato ai titoli, un Paese che dà alle parole dei significati che vanno oltre il vero significato. Fino a qualche anno fa, un ingegnere minerario era abilitato a firmare qualsiasi tipo di progetto, per il solo merito di avere un timbro con sopra scritto “Ingegnere”. Non erano importanti le competenze, un ingegnere minerario, in quanto ingegnere, poteva tranquillamente firmare il progetto di un grattacielo, pur sapendo poco o niente di costruzioni: il titolo era sufficiente a certificare la qualità. La parola ingegnere significava in qualche modo onniscienza. Il paradosso è che oggi, oltre alle diverse e legittime specializzazioni introdotte dall’albo, un ingegnere edile, che segue un percorso di studi triennale, ha delle limitazioni che l’ingegnere minerario di un tempo non aveva. Questa sottomissione psicologica alla pomposità dei titoli, e l’eccessivo attaccamento al dott.ing., rappresentano un aspetto culturale classista che nei secoli si è radicato profondamente nel dna degli italiani e sarà difficile rimuovere; forse perché, nonostante il progresso, esiste ancora quell’ anacronistico senso di appartenenza a un feudo piuttosto che a un altro e quel senso di inferiorità impiegatizia dettato dalle regole aziendali, dalle gerarchie e dalle convenzioni ereditate da quel maledetto “vassalli, valvassori e valvassini” che rappresenta l’unica nozione di storia ricordata con precisione. Tuttavia, nel mondo, il termine engineer non è poi così pomposo: si usa trasversalmente per indicare l’ingegnere nucleare, il tecnico che ripara il frigorifero e il macchinista di bordo, amen. Ma quanto conta il titolo di studio nella misura delle competenze? Poco, se, in modo obiettivo, si fa riferimento alla teoria di Ebbinghaus, alla curva dell’oblio e alla conseguente curva di regressione del sapere nella didattica formale, che rappresenta la perdita di conoscenza nel tempo di un individuo.

Nonostante ciò, i percorsi formali (scolastici e universitari) sono ancora lo strumento principale utilizzato dagli addetti al reclutamento per selezionare il personale. Se questo non è il criterio migliore, è senz’altro il criterio che mette al riparo da contestazioni della Corte dei Conti o da assunzioni di responsabilità da parte di un responsabile delle selezioni. E di responsabili irresponsabili che rifuggono da qualsiasi responsabilità la pubblica amministrazione è piena.

Questa estrema confusione ha contribuito a far sì che la definizione di competenza sia stata declinata in maniera diversa rispetto ai contesti nazionali e internazionali. Per il Quadro europeo delle Qualifiche, che promuove un sistema di misurazione dell’apprendimento formale sulla base di 8 livelli, la competenza è definita come la “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Da qui nasce il primo interrogativo: è corretto parlare di competenza o è meglio parlare direttamente di capacità?

Per l’ILO, l’International Labour Organization, la skill è definita come la capacità di svolgere i compiti e adempiere ai doveri di un dato lavoro. Capacità a cui contribuiscono un insieme di fattori molto ampi: l’esperienza, l’abilità,la conoscenza, la competenza, la formazione, l’apprendimento, etc.

Per l’ILO, l’International Labour Organization, la skill è definita come la capacità di svolgere i compiti e adempiere ai doveri di un dato lavoro. Capacità a cui contribuiscono un insieme di fattori molto ampi: l’esperienza, l’abilità,la conoscenza, la competenza, la formazione, l’apprendimento, etc.

Nel modello Onet, uno dei sistemi più avanzati al mondo per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, la skill è definita come la capacità che facilita l’apprendimento o l’acquisizione più rapida delle conoscenze. Per dettagliare ulteriormente questo tipo di “capacità”, vengono definite delle aree specifiche

- Basic Skills

- Complex Problem Solving Skills

- Resource Management Skills

- Social Skills

- Systems Skills

- Technical Skills

Se in qualche modo la parola competenza (o capacità) è stata interpretata, seppure in modo differente, e connotata abbastanza bene dagli esperti del mercato lavoro, siamo ben lontani da una definizione comune e condivisa di competenza. La questione si è ulteriormente complicata dall’aggiunta della parola “digitale”, anche questa trasformata nel suo significato originario. Digitale deriva dal latino digitus, che significa dito, ed è stata associata al termine inglese digit, che significa cifra, per indicare i processi e i dispositivi che funzionano attraverso operazioni numeriche.

E un “digitale”, oggi, non si nega a nessuno. Ci sono i nativi digitali, che hanno una sub cultura digitale (non proprio cultura) e sono parte attiva della trasformazione digitale. Ci sono i lavoratori digitali e i cittadini digitali, che usano servizi digitali, vestono con abiti digitali e mangiano pasta digitale. E come ci si orienta, in un mondo digitale, se non attraverso le competenze digitali?

A questo punto, un lettore attento si sarà già chiesto: “Eh, ma cosa sono le competenze digitali?”. Cominciamo col dire che le competenze digitali esistevano inconsapevolmente ancor prima di sapere che si chiamassero così. Nel 2000, quando inviavamo un’email o utilizzavamo Napster come sistema per il file sharing, eravamo digitali e non lo sapevamo. O forse lo sapevamo, ma non con un livello di consapevolezza così elevato. L’equivalente di digitale era smanettone, solo che, per qualche motivazione difficile da individuare, non si è avvertita la necessità di coniare il termine “Competenze da smanettone” da richiedere nei colloqui di lavoro. Eppure, in quegli anni, un dipendente che facesse uso della posta elettronica sarebbe stato realmente un valore aggiunto per un’azienda, perché quel tipo di competenza era riservata a pochi. Oggi, che anche nonna Peppa ha uno smartphone con un’account di posta elettronica e scambia compulsivamente messaggi coi nipoti, si è sentita la necessità di classificare le competenze digitali dei cittadini. Questo perché la digitalizzazione di massa è riuscita a creare necessità che i singoli individui, anche lottando, non sono riusciti a creare.  Si potrebbe dire che il web ha realizzato quello che Marx, nonostante le idee chiare e le precise istruzioni per l’uso lasciate in eredità, non è riuscito ad attuare: dare vita al comunismo anarchico digitale. Comunismo perché appartiene veramente a tutti, anarchico perché ognuno lo usa a modo proprio e digitale perché, come ho detto, oggi un “digitale” non si nega a nessuno. Mettere ordine tra l’anarchia delle competenze, digitali e non, è molto complesso perché spesso, per indicare una certa abilità, si fa riferimento a prodotti o tecnologie. Ma c’è da chiedersi: “Se ci fosse una gara di velocità nella digitazione delle notizie sui social, il dito digitale (nomen omen) diventerebbe una competenza?”. Fortunatamente, esistono delle metodologie per classificare le competenze in modo oggettivo, duraturo e indipendente. Per quanto riguarda il “digitale”, i modelli a cui si fa riferimento sono due DigCom2.1 ed e-CF 3.0. Il primo riguarda le competenze digitali di base, quelle che dovrebbero avere i cittadini, e più in generale i fruitori della digitalizzazione, il secondo riguarda le competenze digitali specialistiche, quelle che dovrebbero avere i professionisti della digitalizzazione. La differenza tra i due modelli, e di conseguenza la possibilità di applicarli ai diversi ambiti, è sostanziale già a partire dagli obiettivi: il DigCom2.1 è stato creato per “favorire l’autovalutazione personale, stabilire obiettivi di apprendimento, identificare opportunità di formazione e facilitare la ricerca di lavoro.” l’e-CF, invece, per “fornire un linguaggio comune per descrivere le competenze, comprese le capacità e i requisiti di conoscenza dei professionisti ICT, delle professioni e delle organizzazioni ed è stato progettato per soddisfare le esigenze di individui, imprese e altre organizzazioni nei settori pubblico e privato”. Questa differenza in termini di obiettivi si traduce in una differenza in termini di sostanza: il primo modello ha basi metodologiche meno rigorose, il modello e-CF ha una struttura tassonomica rigorosa e robusta.

Si potrebbe dire che il web ha realizzato quello che Marx, nonostante le idee chiare e le precise istruzioni per l’uso lasciate in eredità, non è riuscito ad attuare: dare vita al comunismo anarchico digitale. Comunismo perché appartiene veramente a tutti, anarchico perché ognuno lo usa a modo proprio e digitale perché, come ho detto, oggi un “digitale” non si nega a nessuno. Mettere ordine tra l’anarchia delle competenze, digitali e non, è molto complesso perché spesso, per indicare una certa abilità, si fa riferimento a prodotti o tecnologie. Ma c’è da chiedersi: “Se ci fosse una gara di velocità nella digitazione delle notizie sui social, il dito digitale (nomen omen) diventerebbe una competenza?”. Fortunatamente, esistono delle metodologie per classificare le competenze in modo oggettivo, duraturo e indipendente. Per quanto riguarda il “digitale”, i modelli a cui si fa riferimento sono due DigCom2.1 ed e-CF 3.0. Il primo riguarda le competenze digitali di base, quelle che dovrebbero avere i cittadini, e più in generale i fruitori della digitalizzazione, il secondo riguarda le competenze digitali specialistiche, quelle che dovrebbero avere i professionisti della digitalizzazione. La differenza tra i due modelli, e di conseguenza la possibilità di applicarli ai diversi ambiti, è sostanziale già a partire dagli obiettivi: il DigCom2.1 è stato creato per “favorire l’autovalutazione personale, stabilire obiettivi di apprendimento, identificare opportunità di formazione e facilitare la ricerca di lavoro.” l’e-CF, invece, per “fornire un linguaggio comune per descrivere le competenze, comprese le capacità e i requisiti di conoscenza dei professionisti ICT, delle professioni e delle organizzazioni ed è stato progettato per soddisfare le esigenze di individui, imprese e altre organizzazioni nei settori pubblico e privato”. Questa differenza in termini di obiettivi si traduce in una differenza in termini di sostanza: il primo modello ha basi metodologiche meno rigorose, il modello e-CF ha una struttura tassonomica rigorosa e robusta.

Il modello DigComp è articolato in 21 competenze suddivise in 5 aree di competenza. Le competenze, a loro volta, sono articolate in 4 dimensioni:

Area della competenza

Descrittori e titoli della competenza

Livelli di padronanza

Esempi d’uso

L’area, i descrittori e i livelli di padronanza consentono di misurare con precisione sufficiente una certa competenza, ma, a causa della trasversalità e dell’alto livello di generalizzazione, non permettono di identificare e descrivere con precisione una certa professione. Per questo c’è il modello e-CF, che si differenzia da DigComp per l’approccio metodologico, definendo prima di tutto il significato di competenza come “la capacità dimostrata di applicare le conoscenze, gli skills e attitudini per ottenere risultati osservabili”. All’interno dell’e-CF, le competenze vengono descritte dal punto di vista del comportamento osservabile sul luogo di lavoro e degli elementi misurabili. Il “punto di vista del comportamento osservabile sul luogo di lavoro e degli elementi misurabili” è particolarmente significativo nel settore ICT, in cui le competenze, molto spesso, non sono costruite attraverso percorsi di studio precisi, ma attraverso canali di apprendimento diversi, non ultimo le notti passate a “smanettare” su una tastiera per compilare il kernel di una qualche distribuzione di Linux. Le 40 competenze del modello e-CF, che non vanno confuse con concetti di processo o tecnologici come “Big Data o Cloud”, sono suddivise in 5 aree e sono costituite da un insieme integrato di conoscenze e capacità, che assicurano l’esercizio di un comportamento organizzativo adeguato a produrre i risultati previsti da una specifica attività lavorativa. Le capacità sono intese come metodologie, tecniche, procedure, software, strumenti e attrezzature che un lavoratore applica, utilizza, manovra, conduce. Le conoscenze sono intese come saperi in qualche modo formalizzati che il soggetto richiama alla memoria nell’atto di realizzare la prestazione lavorativa. L’individuazione precisa di quest’insieme di definizioni ha consentito la realizzazione di un impianto classificatorio attraverso il quale costruire le “professioni digitali” con un livello di dettaglio molto elevato. Senza entrare nel dettaglio delle metodologie relative ai due modelli, per i quali si rimandano i lettori a una lettura attenta e approfondita delle relative pubblicazioni e delle linee guida AGID, è evidente che gli ambiti di applicazione, ma anche gli obiettivi e le possibilità, di entrambi sono molto diversi. La questione competenze e incompetenze digitali può dirsi, quindi, risolta? Direi proprio di no, perché più di qualcuno si è già iscritto ai campionati di digitazione (fake) news su twitter. Ma ancora non lo sa. E prima o poi i modelli classificatori dovranno fare i conti anche con questi aspetti.

VIDEO E PHOTO GALLERY

AIDR WEB TV

ITALIAN DIGITAL REVOLUTION

EVENTI ED INIZIATIVE

ITALIAN DIGITAL REVOLUTION

COME ASSOCIARSI

Condividi